Уильям Мортенсен (1897-1965) был основоположником голливудского фотопортрета в 1921-1931 и, по мнению многих арт-критиков, фотохудожником №1. Его метод художественной фотографии полностью противоположен методу и философии “пуристов” (Ансель Адамс и группа “f64”). “Пуристы” стремились к точному отображению реальности, так называемой “фотографичности” изображения, тогда как метод Мортенсена восходит к живописи малых голландцев и близок пикториализму.

Метод Мортенсена изложен в его книгах, наиболее содержательные из которых — “Pictorial Lighting” и “Outdoor Portraiture”. Четыре из книг Мортенсена находятся в открытом доступе, так как изданы в 1930-е: ссылка на архив 107 Мб

- Pictorial Lighting (1935)

Outdoor Portraiture (1940)

The Command to Look (1937)

Monsters and Madonnas (1936)

Рюдигер Хартунг (Rüdiger Hartung) недавно написал хорошую статью о методе Мортенсена, проиллюстрированую его собственными тестами на современных плёнках. Ниже — мой перевод этой статьи с немецкого. Оригинал статьи — в его блоге по ссылке.

УИЛЬЯМ Т. МОРТЕНСЕН — “ЭКСПОНИРУЙТЕ ПО СВЕТАМ, ПРОЯВЛЯЙТЕ ПО ТЕНЯМ”

Рюдигер Хартунг, 13 июля 2024

Уильям Мортенсен — Мортенсен и горошина

Чтобы понять мир и технику Мортенсена, сначала несколько слов о нём самом:

Работы Мортенсена, посвящённые фотографии, так же важны, как и работы Анселя Адамса (зональная система), хотя его работы несправедливо игнорируются и остаются незамеченными. Адамс и Уэстон, основные художники, стоявшие у истоков зарождающегося жанра “непосредственной” или “пуристской” фотографии, с презрением относились к снимкам Мортенсена и к философии, стоявшей за ними. Поскольку в этой области доминировал идеал пуризма, другие подходы, такие как “творческий изобразительный стиль” Мортенсена, были забыты миром искусства.

В 1980-х годах удача начала поворачиваться в сторону Мортенсена, и с тех пор интерес к его творчеству снова возрос. Неопытный глаз может принять многие из его изображений за цифровые манипуляции, хотя они были созданы задолго до изобретения домашнего компьютера.

Мортенсен опирался на широкий спектр знаний — литературу, искусство, историю и психологию — и поэтому его объяснения гораздо более увлекательны, чем объяснения других фотографов, чьи труды служат лишь для документирования их собственной техники.

В январе 1936 года издатель Ричард Саймон обратился к Мортенсену с просьбой написать всеобъемлющее руководство по технической фотографии, полностью иллюстрированное и объёмом от трёхсот до семисот страниц. Мортенсен тогда заявил:

“Правда в том, что я не гожусь для того, чтобы написать академически основательную книгу. Я радикален, индивидуален и предвзят — и если я вижу голову, я могу ударить её. У меня есть система, и я — фанатичный сторонник этой системы. Фотографы старой школы уверяют меня, что моя система фантастическая, ненаучная и подрывная. Моё ненаучное обоснование состоит в том, что она работает (заметьте: как я покажу, она работает!), и что почти пятьсот моих студентов обнаружили то же самое. Что отличает мои произведения от многих, гораздо более учёных и основательных книг, так это — личностное качество и непочтительное отношение к любимым и старым пугалам этой профессии. Парадокс в том, что мои герои, похоже, больше соответствуют художественной традиции, чем постановлениям сообщества фотографов старой школы.”

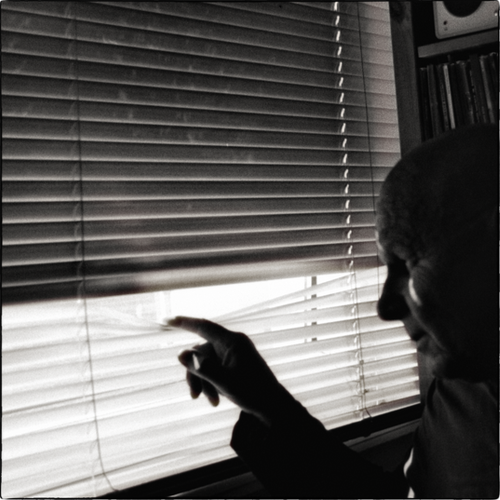

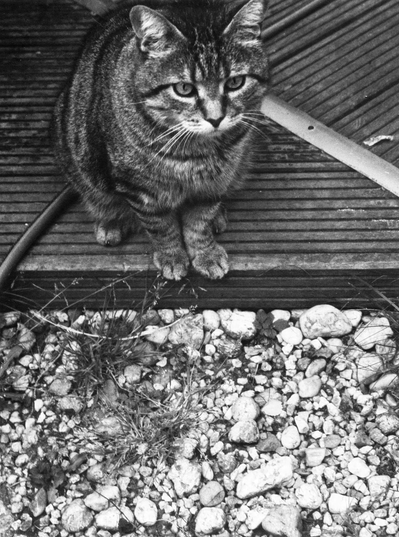

Agfa APX 100 (эксп. как ISO 320), стенд-проявка 3,5 часа в 510-Pyro.

Так что Мортенсен — это больше, чем просто технология. Это — целая концепция. Тем не менее, я сначала попытался разобраться в сути его техники, что не так-то просто. Для этого вам придётся прочитать несколько его книг, ознакомиться с записями его учеников и провести собственные эксперименты. Но это определённо воспроизводимо! Он сам пишет об этом, ссылаясь на свою книгу “Мортенсен о негативе”:

“Многие любители, читающие эти слова, теперь снова и снова перечитывают инструкции жадным и похотливым взглядом. “Так вот, — говорят они, — как это делается!” Если бы я мог до них достучаться, я бы им ответил: Нет, дети, так не делалось. Инструкции — это просто кости и хрящи, из которых выварены все хорошие соки. Инструкции верны во всех деталях, но (для человека, желающего фотографировать) они представляют собой наименее ценную информацию, содержащуюся в книге.”

Действительно, владение техникой необходимо, но для Мортенсена важны также и такие качества, как привлечение внимания и управление взглядом. Я тоже напишу об этом. Но сначала давайте поговорим о технологии.

Что отличает метод Мортенсена от классической зональной системы Анселя Адамса? В отношении воздействия уже существует большая путаница. Я не хочу повторять это здесь полностью, вы можете прочитать это ЗДЕСЬ.

“Пуристы”, такие как Ансель Адамс, придавали большое значение особой прорисовке теней, отсюда их девиз: “Экспонируй по теням и проявляй по светлым участкам”. Это приводит к сокращению времени проявки. Мортенсен, с другой стороны, считал, что укороченное проявление не принесёт никакой пользы негативу, поскольку — в отличие от глаза — способность сокращённого проявления выявлять тональные значения очень ограничена. В частности, существует риск того, что психологически эффективные и важные полутона в светлых участках будут сглажены. А светлые участки (света) необходимы для направления взгляда, поскольку люди воспринимают их в первую очередь и особенно хорошо.

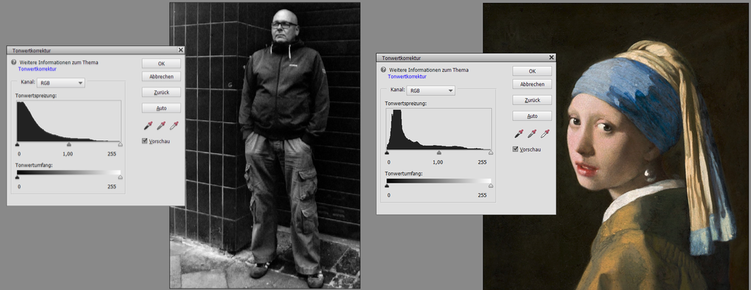

Мортенсен заметил это, изучая живопись, особенно произведения голландского барокко. Все знают картину Вермеера “Девушка с жемчужной серёжкой”. На гистограмме очень чётко видно, что блики распределены и плавно затухают вправо. С помощью “метода Мортенсена” вы также можете добиться этого и в фотографии. Здесь взгляд также напрямую направлен на человека благодаря тонкой тональной дифференциации в светлых участках. Здесь Мортенсен говорит фотографическим пуристам:

“Реалисты придавали большое значение чистоте своего искусства — “чистой фотографии”, не загрязненной никакими методами, манерами или качествами графического искусства, живописи, рисунка, офорта и т.д. “Чистота”, как говорят, заключается в фотографическом выражение ограничить себя механически объективным представлением, присущим неконтролируемой камере, и ограничить процессы до простейшего и примитивнейшего типа. Таким образом, фотохимический процесс, где кошка кусает свой хвост, находит свою реализацию в себе самом.”

Маленькое цифровое отступление. Вы также можете успешно практиковать “метод Мортенсена” с помощью своей цифровой камеры, экспонируя светлые участки (т.е. не давая им выгореть), а затем подвергая тени проявлению в формате RAW. Однако для этого потребуется динамический диапазон цифровой камеры, соответствующий динамическому диапазону плёночной камеры — в данном случае 12,5 ступеней моей Panasonic Lumix GX8 при ISO 100. Этот пример также демонстрирует создаваемое живописное впечатление:

Это было всего лишь отступление. Теперь мы перейдём к аналоговому формату, где я обращусь к зональной системе, чтобы объяснить метод Мортенсена. Это может показаться противоречивым, но экспозиция и отрицательная плотность являются физико-химическими свойствами и, следовательно, не зависят от метода.

Ниже представлена иллюстрация эффективности метода Мортенсена, особенно при низком контрасте. Эту фотографию я сделал в помещении при очень облачном небе и дневном свете. Настолько в ней приглушённые, плоские контрасты. Тем не менее, метод Мортенсена позволяет различать различные оттенки белого. С одной стороны, это требует знания зональной системы (регулировка контрастности), а также метода Мортенсена (экспонирование светлых участков и проявление теневых участков для распределения тональных значений). Для цифровой камеры это было бы проще простого, для аналоговой — это настоящее мастерство.

Agfa APX 100 (эксп. как ISO 320), стенд-проявка 3,5 часа в 510-Pyro 1+500.

Тени в правом нижнем углу по-прежнему различимы. Эти нюансы в тонах белого были едва различимы невооружённым глазом, а точечный экспонометр едва мог уловить яркие участки, поскольку все белые тона находились в диапазоне менее одной ступени.

Так в чём же метод Мортенсена? Теоретическая часть

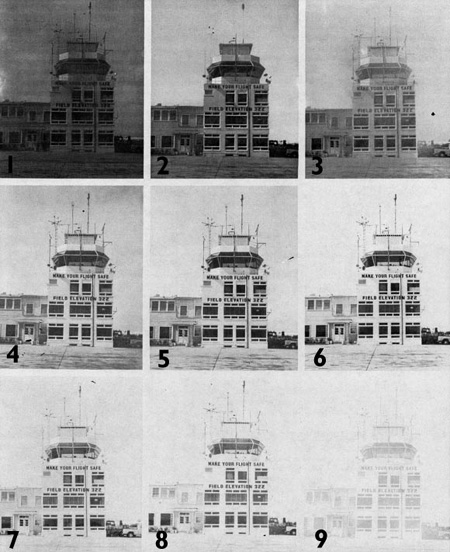

В зависимости от перепроявки и недопроявки получаются разные негативы. В следующей таблице представлен обзор соответствующих свойств негатива:

- 1. Недоэкспонированный, недопроявленный;

2. Нормально экспонированный, недопроявленный;

3. Переэкспонированный, недопроявленный;

4. Недоэкспонированный, нормально проявленный;

5. Нормально экспонированный, нормально проявленный;

6. Переэкспонированный, нормально проявленный;

7. Недоэкспонированный, перепроявленный;

8. Нормально экспонированный, перепроявленный;

9. Переэкспонированный, перепроявленный.

Стандартная экспозиция/стандартная проявка №5 — это, по сути, центр мишени, в который пытаются попасть многие фотографы. Для этого требуется хороший замер экспозиции и секундомер во время проявки. Какими бы замечательными ни были эти усилия по достижению точности и совершенства, факт остаётся фактом: такое увлечение стандартным негативом влечёт за собой потерю большого количества времени и усилий и часто приводит к весьма посредственным результатам. Хотя это “научно точный” негатив, он не обязательно является “идеальным негативом” для конкретной цели или условий. Стандартный негатив имеет множество практических и визуальных недостатков.

Негативы №2, №4, №6 и №8 не имеют значения, т.е. их можно использовать, а можно и нет. Негативы №1 и №9 вообще непригодны для фотографии.

Негатив №3 переэкспонирован и недопроявлен. Диапазон светов здесь имеет очень незначительные градации. Однако недопроявление не позволяет полностью заблокировать светлую область, поэтому при увеличении возникает некая иллюзия полутонов, которых на самом деле здесь нет. Кроме того, из-за передержки в тенях появляются детали, тогда как недопроявление не позволяет этим деталям стать слишком доминантными. Из всех доступных вариантов №3 является самым простым в получении и наиболее надёжным по своим результатам. Передержка (в разумных пределах) гарантирует получение на плёнке хотя бы распознаваемого изображения, тогда как недопроявление обеспечивает возможность увеличения изображения. Возможно, такой негатив не самого лучшего качества, но в нём вы всегда можете быть уверены и он даст “приемлемый” позитив. Поэтому для журналиста-фотографа это был “логический” негатив, когда приходилось действовать спонтанно и в самых неблагоприятных обстоятельствах, и от этого зависела работа. Негатив №3 устойчив к воздействию, но не очень устойчив к проявлению (из-за очень короткого промежутка времени).

Мортенсен пишет:

“Возможно, самым известным из них является доктор Пол Вольф, благодаря широкому использованию его книги “Опыт работы с Leica”.

Любитель сразу же попадает в беду, как только пытается (как всегда) подражать этому типу фотографии. Он видит эффектные изображения, сделанные при высококонтрастном дневном свете. Поэтому он немедленно помещает свою модель под яркий солнечный свет и делает экспозицию — и мы все знаем, какие ужасные фотографические результаты это даёт; если ему удаётся что-то запечатлеть в тени, то яркие области остаются пустыми и лишёнными градации; и если ему удаётся что-то спасти в ярких областях, то тени представляют собой чёрные, пустые дыры.

Теперь, в таких экстремальных условиях съёмки, негатив №3 — переэкспонированный, чтобы запечатлеть что-то в тенях, и недопроявленный, чтобы сохранить возможность печати светлых участков — является единственным, который, возможно, можно использовать. Доктор Вольф прямо указывает на такой недостаток: “Чрезмерно контрастный и коротко-диапазонный, и очень коротко-проявленный.” Как я уже сказал, негатив №3 — единственный, который можно использовать в этих неблагоприятных условиях (примечание: высокий диапазон контрастности); но эти условия не способствуют фотографии — даже в Германии.

Открытая оценка работы доктора Вольфа и других представителей этой школы укажут на очевидные недостатки такой фотографии. Например, рассмотрим воспроизведение оттенков кожи. Здесь нет никакой реальной градации; в лучшем случае при использовании плёнки с фильтром достигается фальшивая градация. Нет ни отдельных бликов, ни достаточного отделения белков глаз и зубов от общего тона кожи…

В неблагоприятных для фотосъёмки обстоятельствах эти фотографы, безусловно, извлекают максимальную выгоду, используя негатив №3. Но немного подождав, они могли бы получить гораздо лучшее освещение и с помощью негатива №7 запечатлеть изображения с полутонами и яркой тональной градацией. Полутона и их градации — уникальный вклад фотографической среды, и любой, кто отказывается от них ради поразительной эффективности, совершает очень плохую сделку.”

Вот фотография Пола Вольфа 1928 года, которая хорошо подтверждает утверждение Мортенсена. Несомненно, это — великолепный снимок, но давайте взглянем на оттенки кожи и светлые участки на негативе №3. Света здесь очень сильно сжаты и поэтому почти однородно серые (снимок СЛЕВА). А вот дифференцированные тональные градации №7-негатива Мортенсена (снимок СПРАВА).

Негатив №7 расположен в противоположном углу от негатива №3 и является результатом противоположного изменения экспозиции (это — недодержка в №7 и передержка в №3) и фактора времени проявки.

Хотя негатив №7 значительно сложнее, чем №3, на практике его легче получить, чем стандартный негатив №5. Элемент “избыточности” при проявке привносит определённую степень гибкости в процесс. В то время как неопределённости экспозиции в случае негатива №3 разрешаются путём преднамеренной передержки, негатив №7 позволяет избежать проблемы точного стандартного проявления, позволяя всем негативам проявиться полностью (“бесконечность проявления”).

Негатив №7 лучше всего подходит для работы с тональными изображениями, такими как портреты. Он адаптирован для использования фотохудожниками не только потому, что его легче получить, чем строго точный стандартный негатив №5, но и благодаря его своеобразной и характерной передаче светлых и тёмных полутонов объекта.

Так что в целом речь идёт о получении хороших полутонов в средних тонах и светах и их распределении. Поэтому “метод негатива №7” Мортенсена особенно подходит для сцен с низкой контрастностью. Но я далее также покажу, что это возможно и для сцен с обычным контрастом.

Мортенсен работает с недоэкспонированным негативом (потому что экспозиция замерена по светлым участкам). Это гарантирует, что блики находятся в линейном диапазоне кривой плотности и что тональные значения воспроизводятся оптимально.

Краткое резюме:

- Экспонируя (зону V) по светлым участкам, вы добиваетесь того, чтобы верхние тональные значения находились в линейном диапазоне кривой плотности.

- Это даёт вам оптимальную тональную дифференциацию в светлых участках.

- Проявляя изображение в течение длительного времени в разбавленном проявителе, вы возвращаете светлые участки в верхние, теперь уже линейные, зоны и поднимаете тени.

- При необходимости вы можете компенсировать потерю деталей в тенях, предварительно экспонировав негатив. Как правило, следует ограничиваться яркими объектами, тени которых несут мало информации.

- Метод Мортенсена лучше всего работает при очень плоских контрастах сцен и непрямом освещении (в помещении или на улице в пасмурные дни). При увеличении яркости получаемые изображения выглядят высококонтрастными/солнечными.

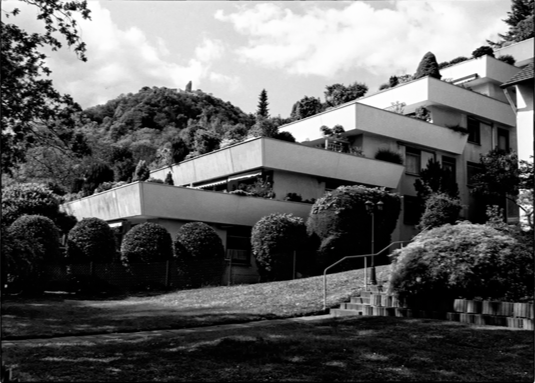

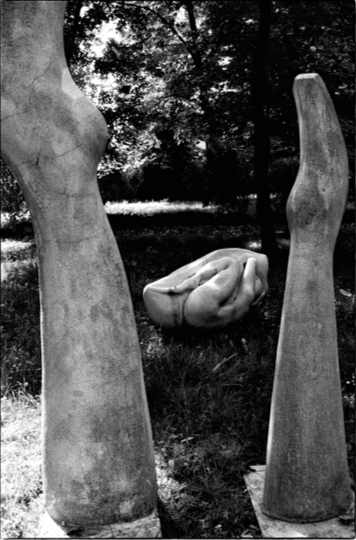

T-Max 100 (как ISO 250), 5 часов стенд-проявки в 510-Pyro 1+500.

От теории к практике

Мортенсен составил своего рода контрольный список, который я дополнил.

- Для оптимального эффекта нам в первую очередь нужен плоский свет. Общий контраст не должен превышать 3 стопа. Однако возможен также обычный контраст в 5-6 ступеней диафрагмы. Регулировка контрастности, как обычно, осуществляется по зональной системе: “экспозиция по светам, проявка по теням”.

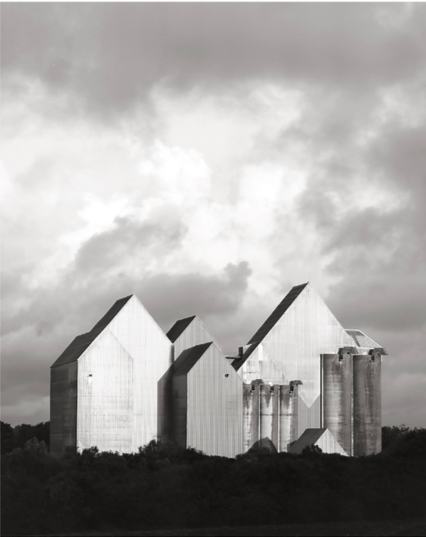

- Для этого снимка я использовал плёнку T-Max 100 (фактическая номинальная чувствительность T-Max 100 составляет ISO 64 при проявке в 510-Pyro), которую я экспонировал как ISO 200 из-за меняющейся облачности. Вы можете видеть, что метод Мортенсена также хорошо справляется с высокими контрастами. Экспозиция в этом случае прекрасна для облаков и теней. Свет был сфокусирован на самых ярких частях фасада здания.

T-Max 100 (как ISO 200), стенд-проявка 2 часа в 510-Pyro 1+100.

- Как уже упоминалось, для улучшения теней можно также использовать предварительную экспозицию. В принципе, подходят все плёнки. Однако из-за длительного времени проявки наблюдается усиленный рост зерна, поэтому я ограничился в основном T-Max 100 и Adox CMS 20II для 35-мм плёнки. Однако ограничений в выборе плёнки в случае среднего или большого формата быть не должно.

- Измерение экспозиции по светам. Для этого требуется точечный замер, поскольку измерение должно быть точным, особенно при сильном контрасте.

- Полная проявка (гамма-бесконечность). Начальная агитация в течение 5 минут для улучшения прорисовки теней, затем покой с агитацией 1 раз в час. Время проявления должно составлять примерно 1,5–2 часа для достижения оптимального тонального разделения.

- Что означает полная (гамма-бесконечность) проявка? Конечно, мы не проявляем плёнку до тех пор, пока она не почернеет, а подбираем разбавление проявителя таким образом, чтобы через 1,5–2 часа на светлых участках добиться такой плотности, чтобы можно было читать газету, не напрягаясь. Это примерно соответствует плотности зоны VII по зональной системе, т.е. приблизительно плотности 1,22. Допускается до 5% более плотных световых пятен. На это в основном влияет время проявления.

Инструкции Мортенсена по выбору проявителя сегодня не могут быть реализованы 1:1, поскольку эти проявители уже не производятся, а эмульсии изменились. Однако должны быть соблюдены следующие критерии:

- Проявитель должен быть активным в течение всего периода проявления, поэтому не используйте разбавленный Rodinal или двухкомпонентный проявитель, которые приводят к сглаживанию бликов;

- Следует использовать проявители с относительно низким потенциалом/низкой энергией, чтобы обеспечить медленное проявление. К ним относятся, например, те, которые основаны на пирогаллоле или глицине. Подходят также проявители на основе метола и гидрохинона, если они не слишком щелочные, например, на основе метабората натрия. Можно использовать и более медленные проявители на основе пирокатехина.

В качестве проявителя я выбрал 510-Pyro. Информацию об этом проявителе можно найти ЗДЕСЬ. Его преимущества:

- В сочетании с T-Max 100 время проявки увеличивается только линейно при недодержке, а не экспоненциально, как у других плёнок (как следствие, нет сильного роста зерна).

- Независимо от типа и продолжительности агитации профиль кривой плотности не меняется.

- Очень экономичен, так как для процесса длительного проявления сильно разбавляется: 1+200…1+500. Степень разбавления можно легко регулировать для достижения заданного времени проявления от 1,5 до 2 часов: вдвое меньше концентрация — следовательно, вдвое дольше время проявления.

- Высокая контрастность/резкость краёв.

- Негатив “закаляется” в процессе проявления, таким образом, примерно через половину времени проявления панхроматические плёнки можно рассматривать и при тусклом красном свете, поскольку пиролиз снижает чувствительность плёнки. Это возможно и с другими проявителями с дублением (танол, пирокатехин и т.д.).“Бесконечность проявления” достигается, когда упомянутые мной выше блики отчётливо видны на обратной стороне эмульсии (на ещё нефиксированной плёнке), а источники света отчётливо видны. На стороне эмульсии также должно быть достаточно деталей в тенях. Чтобы найти оптимальную экспозицию, я использовал брекетинг.

Результаты моих собственных экспериментов

1. Эти фотографии были сделаны в зоопарке Вупперталя. Утро выдалось пасмурным и общий контраст объектов составил всего около 2 стопов. Любой другой фотограф, снимающий на аналоговую камеру, вероятно, отправился бы домой.

- 1.1. Регулировка диапазона контрастности. T-Max 100 имеет номинальную чувствительность ISO 64 в проявителе 510-Pyro. Номинальная чувствительность означает 5 ступеней диапазона контрастности от абсолютно чёрного до абсолютно белого. Чтобы соответствующим образом настроить контрастность (согласно зональной системе), я установил ISO на 350. Это соответствует недодержке N–2,5.

Чтобы избежать теней без деталей из-за сильной недодержки, плёнка была предварительно экспонирована с использованием экспозиции в зоне I.

1.2. Измерение экспозиции по светам. Это привело к дополнительной недодержке на 1 ступень при данном контрасте путём измерения светлых участков, что дало общую недодержку N–3,5 и уже является существенной недодержкой. Я провожу измерения по светлым участкам, поскольку таким образом я могу быть уверен, что над ними не находятся важные тональные значения и что всё остаётся в пределах линейного диапазона кривой плотности.

1.3. Брекетинг. Затвор спускался по измеренному значению (по светлым участкам), и для надёжности был сделан дополнительный брекетинг диафрагмы +1/3 и +2/3. Значение +1/3 оказалось оптимальным.

1.4. Проявка. Негативы были проявлены в 510-Pyro (разбавление 1+200) в течение 4 часов, первые 5 минут агитация в руке (для теней), а остальное время — один оборот через каждый час.

Результаты убедительны. Несмотря на пасмурный день, тончайшие оттенки серого и полностью раскрытый диапазон контрастности плёнки:

2. Теперь о погоде с более высоким контрастом солнечно/облачно в Зигбурге.

- 2.1. Регулировка диапазона контрастности. Использовалась плёнка Orwo UN54 100 (сопоставимая с Agfa APX 100), экспонированная как ISO 200. Из-за высокой контрастности мне следовало бы выбрать ISO 100. Из-за разброса тональных значений N–1 детализация теней не совсем оптимальна.

2.2. Измерение экспозиции по светам. При высокой контрастности светлые участки, естественно, отклоняются от среднего значения сильнее, чем при низкой контрастности. Это привело к дальнейшей недодержке почти в 2 ступени диафрагмы.

2.3. Брекетинг. Как и в предыдущем случае.

2.4. Проявка. Проявление произведено в 510-Pyro (разбавление 1+250) в течение 1,5 часов, первые 5 минут агитация в руке (для теней), а остальное время — вращение на один оборот через каждый час.

Верхние тона воспроизводятся оптимально. Деталей в тенях могло бы быть немного больше, но и это достаточно хорошо отражает визуальное впечатление в такую погоду, потому что даже глаз не мог бы охватить всё на слайде, например, от ярких участков до теней деревьев:

3. Сцены низкого контраста с плёнкой Delta 100.

- 3.1. Диапазон регулировки контрастности. Опять же, общий контраст составил всего около 2 ступеней, поэтому использовалась плёнка Delta 100 как ISO 320, что означает недоэкспонирование на N–1,5.

3.2. Измерение экспозиции по светам. В среднем это приводило к дальнейшей недодержке примерно на 1 ступень диафрагмы.

3.3. Брекетинг. Как и в предыдущих случаях.

3.4. Проявка: 510-Pyro при разведении 1+300, время проявки и агитация как и в предыдущем случае.

Вывод. Плёнка Delta 100 также очень подходит для метода Мортенсена:

4. Опять же, сцены с большим контрастом в различных парках вокруг Кельна.

- 4.1. Регулировка диапазона контрастности. T-Max 100 (нормальная чувствительность равна ISO 64 при проявке в 510-Pyro) без предварительной экспозиции — стена на одном снимке нуждалась бы в ней, так как была полностью в тени.

4.2. Измерение экспозиции по светам. Это приводит к недоэкспонированию в среднем примерно на 2 ступени.

4.3. Брекетинг +1/3 и +2/3 диафрагмы. Диафрагма +1/3 оказалась подходящей в большинстве случаев.

4.4. Проявка в 510-Pyro (разведение 1+500) как описано выше, в течение 5 часов.

5. Плёнки, которые нельзя проявить в 510-Pyro, например, микроплёнки, можно проявить в Caffenol CL без бромистого калия, но разбавленном в соотношении 1+1. Для плёнки Adox CMS 20 II время проявления немного короче, но эффект достигается.

- 5.1. Регулировка диапазона контрастности. Adox CMS 20II ISO 6 экспонирована как ISO 50, т.е. N–3 из-за низкого диапазона контрастности менее 2 ступеней, поэтому применялось предварительное экспонирование с воздействием зоны I.

5.2. Измерение экспозиции по светам. Из-за низкого диапазона контрастности это следует делать аккуратно.

5.3. Брекетинг: из-за низкой контрастности это +1/3 и +2/3 ступени диафрагмы.

5.4. Проявление в Caffenol CL (без KBr), разбавленном 1+1, агитация первоначально 5 минут, затем выдерживают 45 минут.

Вывод из проведённых экспериментов

Метод Мортенсена работает по описанной методике. Cледует учитывать, что Мортенсен в основном снимал в студии, где он контролировал ситуацию с освещением. Однако он также написал книгу о портретах на природе.

Негатив №7 — это недоэкспонированный негатив, хотя детали теней всё ещё присутствуют. Приведённые выше тестовые примеры, безусловно, всё ещё имеют потенциал для оптимизации.

Независимо от недодержки, нам также необходимо следить за общим контрастом. Вот тут-то и вступает в действие зональная система. При низкой контрастности требуется дополнительная недодержка в дополнение к экспозиции на светлых участках, чтобы получить адекватное распределение контрастности.

Негатив №7 относительно нечувствителен к времени проявки, но очень чувствителен к экспозиции. По этой причине Мортенсен рекомендует использовать брекетинг — и это правильно!

В ходе своих экспериментов я обнаружил, что чем ниже общий контраст, тем ниже должен быть брекетинг, а чем выше контраст, тем выше должен быть брекетинг:

- Общая контрастность 1-2 ступени: Брекетинг +/-1/3 ступени диафрагмы;

- Общая контрастность 3-4 ступени: брекетинг +/-1/2 ступени диафрагмы;

- Общая контрастность 5-6 ступеней: брекетинг +/-2/3 ступени диафрагмы.

Метод Мортенсена, безусловно, не является темой для любителей аналогового кино, которые ищут определённый “образ”. Он требует некоторых усилий, самоотверженности и критической самооценки. Метод Мортенсена — это скорее путь, чем цель. Однако его можно использовать с камерами 35 мм, среднего и большого формата, и он, безусловно, подходит для повседневного использования, если вы потратите время и оптимизируете процесс.

В зависимости от комбинации плёнки и проявителя метод Мортенсена открывает вам возможности в живописной (пикториальной) фотографии.

Увеличение справа полностью соответствует отпечатку размером 40x50 см. Ilford FP4+ (как ISO 320) и несмотря на 70 минут проявки, негативы всё ещё мелкозернистые и резкие.

Мортенсен пишет:

“Хороший негатив — это основа хорошей фотографической техники. С хорошим негативом возможно всё, без него невозможно ничего.

Первой заботой любителя, который хочет отправиться куда-то, должен быть негатив. К сожалению, среднестатистический любитель совершенно не осведомлён в этом элементарном вопросе. Он, конечно, знает, что когда вы экспонируете и проявляете плёнку, вы (обычно) получаете негатив; но он не знает, какие факторы способствуют возникновению негатива. На самом деле, он даже не распознаёт хороший негатив, когда видит его. УПРОЩЕНИЕ — это решение многих проблем, связанных с фотографией в том виде, в котором она практикуется сегодня.”

Это было написано в 1949 году и актуально до сих пор. Сравнительные фотографии Стефана Франса (Stéfane France) очень хорошо демонстрируют различия между снимком (СЛЕВА), сделанным по методу Адамса с нормальным линейным распределением тонов, и по методу Мортенсена (СПРАВА), который более чётко различает света — тени здесь сжимаются (создавая живописность) и, на мой взгляд, ещё больше усиливают впечатление от изображения

* * *

Мортенсен с электрическим аппаратом для бромойля работает над отпечатком

портрета своей любовницы, актрисы Джин Харлоу (Jean Harlow). Середина 1920-х.